18.01.2010

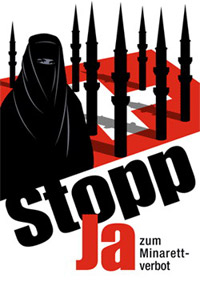

Immer wieder tauchte im 19. Jh. auch die Forderung auf, die Juden müssten bis in den Bereich des Kultus hinein, die deutsche Sprache sprechen. Hintergrund dieser Forderung war der weit verbreitete Glaube, die Juden hätten sich gegen die Christen kollektiv verschworen, um endlich die Herrschaft an sich zu reissen. Ähnlich schrille Töne sind auch heute in der Islamdebatte nicht zu überhören. Moscheen seien der Transparenz zuliebe auf die Landessprache zu verpflichten. Dass dabei implizit, zu weilen auch explizit, das alte Stereotyp der Doppelzüngigkeit mitschwingt, verdeutlichen zahlreiche Aussagen aus der Politik.

Immer wieder tauchte im 19. Jh. auch die Forderung auf, die Juden müssten bis in den Bereich des Kultus hinein, die deutsche Sprache sprechen. Hintergrund dieser Forderung war der weit verbreitete Glaube, die Juden hätten sich gegen die Christen kollektiv verschworen, um endlich die Herrschaft an sich zu reissen. Ähnlich schrille Töne sind auch heute in der Islamdebatte nicht zu überhören. Moscheen seien der Transparenz zuliebe auf die Landessprache zu verpflichten. Dass dabei implizit, zu weilen auch explizit, das alte Stereotyp der Doppelzüngigkeit mitschwingt, verdeutlichen zahlreiche Aussagen aus der Politik.

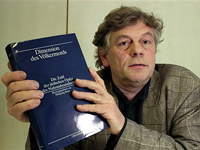

Der Historiker, Wolfgang Benz, seit 1990 Leiter des Zentrums für Antisemitismusforschung an der Technischen Universität Berlin, vertritt die These, wonach die moderne Islamophobie durchaus Parallelen zum Antisemitismus im fin de siècle aufweist. In beiden Fällen würden „wirkliche und vermeintliche Sachverhalte auf Negativa reduziert.“ Heinrich von Treitschke (1834-1896) sah im mangelnden Assimilationswillen der jüdischen Minderheit eine innere Bedrohung für das Deutsche Kaiserreich. Ein Aufsatz aus seiner Feder gilt als Auslöser der heute unter dem Begriff „Berliner Antisemitismusstreit“ bezeichneten Debatte ab 1879 über die Grenzen der Judenemanzipation. Treitschke bemühte die Angst vor dem Ostjuden. „Aus der unerschöpflichen polnischen Wiege“, so der damals renommierte Historiker, dränge „eine Schar strebsamer, Hosen verkaufender Jünglinge herein, deren Kinder und Kindeskinder dereinst Deutschlands Börsen und Zeitungen beherrschen“ würden.

Benz spricht hier von einer „unübersehbaren Parallele“ zu den Aussagen der heutigen Demographie-Demagogen, die im Wochenbett der muslimischen Frau eine „taktische Waffe zur Islamisierung Europas“ sehen. Auch die immer selbstverständlicheren Verweise auf den Qur’an, der angeblich „in über 60 Suren zum Mord an Andersgläubigen“ aufrufe, wecke Erinnerungen an die phantasievolle Anti-Talmud-Rhetorik oder Ritualmord-Märchen der Antisemiten.

Der Historiker, Wolfgang Benz, seit 1990 Leiter des Zentrums für Antisemitismusforschung an der Technischen Universität Berlin, vertritt die These, wonach die moderne Islamophobie durchaus Parallelen zum Antisemitismus im fin de siècle aufweist. In beiden Fällen würden „wirkliche und vermeintliche Sachverhalte auf Negativa reduziert.“ Heinrich von Treitschke (1834-1896) sah im mangelnden Assimilationswillen der jüdischen Minderheit eine innere Bedrohung für das Deutsche Kaiserreich. Ein Aufsatz aus seiner Feder gilt als Auslöser der heute unter dem Begriff „Berliner Antisemitismusstreit“ bezeichneten Debatte ab 1879 über die Grenzen der Judenemanzipation. Treitschke bemühte die Angst vor dem Ostjuden. „Aus der unerschöpflichen polnischen Wiege“, so der damals renommierte Historiker, dränge „eine Schar strebsamer, Hosen verkaufender Jünglinge herein, deren Kinder und Kindeskinder dereinst Deutschlands Börsen und Zeitungen beherrschen“ würden.

Benz spricht hier von einer „unübersehbaren Parallele“ zu den Aussagen der heutigen Demographie-Demagogen, die im Wochenbett der muslimischen Frau eine „taktische Waffe zur Islamisierung Europas“ sehen. Auch die immer selbstverständlicheren Verweise auf den Qur’an, der angeblich „in über 60 Suren zum Mord an Andersgläubigen“ aufrufe, wecke Erinnerungen an die phantasievolle Anti-Talmud-Rhetorik oder Ritualmord-Märchen der Antisemiten.

Der epistemologischen Fruchtbarkeit des paradigmatischen Vergleichs antisemitischer und isalmophober Stereotypen widerspricht der deutsch-jüdische Historiker Joachim Schoeps. Zwar sei Islamophobie nicht schönzureden, könne jedoch qualitativ nicht mit dem in seiner Art einzigartigen Hass gegen die Juden verglichen werden. Zwar sei Islamophobie ein „destruktives Gegenwarts-Phänomen voller Hass, Intoleranz und krimineller Energie, jedoch ohne erkennbares ideologisches Gerüst, ohne politisches Programm, ohne staatliche Rückendeckung und ohne die übermächtigen Mythen von den "Feinden der Menschheit".“ Weiter fragt er sich, wo die Ritualmord- und Brunnenvergiftungsvorwürfe, die Behauptung Muslime wollten Kulturen und Völker zerstören, bleiben. Und wo ist der muslimische Alfred Dreyfus?

Man ist geneigt Benz gegen diese dogmatisch anmutende Kritik in Schutz zu nehmen, zumal er keine unreflektierte Gleichsetzung antisemitischer und islamophober Kategorien postuliert hat, sondern lediglich auf einzelne offensichtliche Parallelen in der Rhetorik „juden- und islamkritischer“ Autoren aufmerksam macht. Ob der Benz’sche Ansatz in der Historiographie zu neuen Erkenntnissen führt, bleibt abzuwarten. Ihn jedoch a priori als nicht applikabel aus der Diskussion ausschliessen zu wollen, erweckt den Verdacht ideologischer Gebundenheit.

Ein solches Beispiel lieferte kürzlich „die Welt“ in ihrer Onlineausgabe vom 12. Januar 2010, als sie mit Verweis auf den deutsch-jüdischen „Islamkritiker“, Henryk M. Broder, das wissenschaftliche Vorgehen Benz’ scharf attackierte. Der Autor des Artikels „Islamkritik ist nicht vergleichbar mit Judenhass“ weist die Methode der komparativen Diskursanalyse mit hässlichen Mensch-Tiervergleichen als nicht anwendbar zurück, möglicherweise um sich mit den zumal für Deutschland besonders unangenehmen Fakten der Vergangenheit nicht erneut auseinandersetzen zu müssen. Demnach hätte Islamophobie mit Antisemitismus in etwa so viel gemeinsam, wie „ein Nilpferd mit einem Menschen: Es isst, schläft, verdaut und pflanzt sich heterosexuell fort.“

Der epistemologischen Fruchtbarkeit des paradigmatischen Vergleichs antisemitischer und isalmophober Stereotypen widerspricht der deutsch-jüdische Historiker Joachim Schoeps. Zwar sei Islamophobie nicht schönzureden, könne jedoch qualitativ nicht mit dem in seiner Art einzigartigen Hass gegen die Juden verglichen werden. Zwar sei Islamophobie ein „destruktives Gegenwarts-Phänomen voller Hass, Intoleranz und krimineller Energie, jedoch ohne erkennbares ideologisches Gerüst, ohne politisches Programm, ohne staatliche Rückendeckung und ohne die übermächtigen Mythen von den "Feinden der Menschheit".“ Weiter fragt er sich, wo die Ritualmord- und Brunnenvergiftungsvorwürfe, die Behauptung Muslime wollten Kulturen und Völker zerstören, bleiben. Und wo ist der muslimische Alfred Dreyfus?

Man ist geneigt Benz gegen diese dogmatisch anmutende Kritik in Schutz zu nehmen, zumal er keine unreflektierte Gleichsetzung antisemitischer und islamophober Kategorien postuliert hat, sondern lediglich auf einzelne offensichtliche Parallelen in der Rhetorik „juden- und islamkritischer“ Autoren aufmerksam macht. Ob der Benz’sche Ansatz in der Historiographie zu neuen Erkenntnissen führt, bleibt abzuwarten. Ihn jedoch a priori als nicht applikabel aus der Diskussion ausschliessen zu wollen, erweckt den Verdacht ideologischer Gebundenheit.

Ein solches Beispiel lieferte kürzlich „die Welt“ in ihrer Onlineausgabe vom 12. Januar 2010, als sie mit Verweis auf den deutsch-jüdischen „Islamkritiker“, Henryk M. Broder, das wissenschaftliche Vorgehen Benz’ scharf attackierte. Der Autor des Artikels „Islamkritik ist nicht vergleichbar mit Judenhass“ weist die Methode der komparativen Diskursanalyse mit hässlichen Mensch-Tiervergleichen als nicht anwendbar zurück, möglicherweise um sich mit den zumal für Deutschland besonders unangenehmen Fakten der Vergangenheit nicht erneut auseinandersetzen zu müssen. Demnach hätte Islamophobie mit Antisemitismus in etwa so viel gemeinsam, wie „ein Nilpferd mit einem Menschen: Es isst, schläft, verdaut und pflanzt sich heterosexuell fort.“

Einladung zur Generalversammlung 2026 in Zürich

Moscheen als Aktiengesellschaften!

Khulʿ und Faskh – Zwei Wege der Eheauflösung im Islam

Investieren oder ständig broke? Eine Frage der Bildung und Disziplin!

Wie “haram” ist der Hund im Islam wirklich?